東京のコンクリートジャングル。洋一は満員電車に揺られ、ビルの窓から窮屈そうな空を眺めていた。「俺の時間は、本当に俺のものなのだろうか?」毎朝同じ時間に鳴るアラーム、終わりの見えない会議、鳴りやまない電話。彼の時間は、いつだって誰かのものだった。

ある日、洋一は妻の夕子に言った。「会社を辞めようと思う。そして、島でみかんを作りたいんだ」。夕子は驚いた顔をしたが、すぐに優しい笑顔で頷いた。「あなたの人生だもの。一緒に、私たちの時間を作りましょう」。

二人が選んだのは、瀬戸内海に浮かぶ小さな島。潮風が香り、空はどこまでも青い。初めて自分の畑に立った洋一は、土の匂いを深く吸い込んだ。ここには、彼を縛る時計も上司もいない。ただ、太陽と、風と、これから家族になる柑橘の木々があるだけだった。

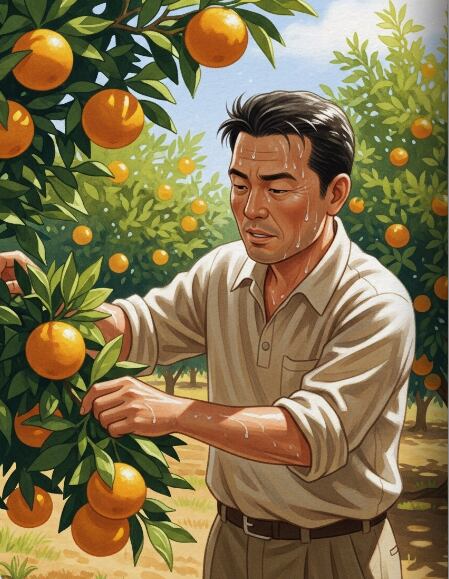

農業は、想像以上に厳しかった。夏の太陽は容赦なく照りつけ、冬の風は肌を刺す。虫がつき、枝は思うように伸びない。都会の仕事のように、すぐに結果が出るわけではなかった。洋一は何度もくじけそうになった。

そんな時、夕子が冷たい麦茶を持ってきてくれる。「木も、あなたと同じ。焦らなくていいのよ。ゆっくり、自分のペースで育てばいいの」。彼女の言葉が、洋一の乾いた心に染み渡った。

洋一は、木と対話するように働き始めた。葉の色、枝の伸び方、土の湿り気。物言わぬ植物たちは、体全体で洋一に語りかけてくる。時間に合わせて動くのではなく、太陽の動きと植物の成長に合わせて、洋一の1日は流れていった。

春には白い花が咲き、甘い香りが島を包んだ。夏には青い実が膨らみ、太陽の光を浴びて輝いた。そして秋。畑は黄金色に染まった。洋一と夕子は、一つ一つ丁寧に、愛おしそうに実を収穫した。

自分で育てたみかんを初めて口にした時、洋一の目から涙がこぼれた。甘酸っぱい果汁が、これまでの苦労と喜びをすべて包み込んでくれるようだった。「これが、俺の時間で作った味なんだ」。

都会の友人から電話があった。「毎日時間に追われて大変だろう?」。洋一は笑って答えた。「いや、今は時間に追われるんじゃなくて、時間と一緒に歩いている感じだよ」。電話の向こうで、友人は不思議そうな顔をしているだろう。

洋一の人生は、もう誰かに管理されるものではない。太陽が昇れば畑に出て、日が沈めば夕子と食卓を囲む。一つ一つの選択が、彼自身の人生を形作っていく。瀬戸内海の島で、洋一は初めて、自分の人生を生きていると心から感じていた。